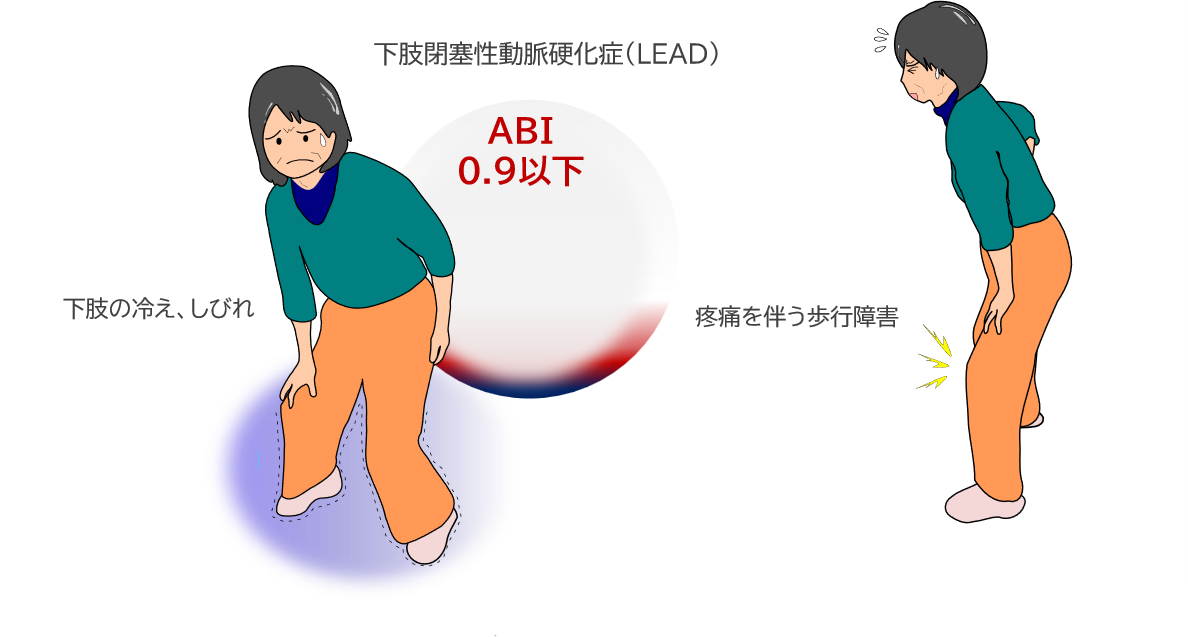

下肢閉塞性動脈硬化症

末梢血管の中でも、手足の動脈の病気は統計学的に70歳代で10%、80歳代で20%、90歳代では30%の方が発症していることがわかっています。中でも頻度の多いものに足の動脈の病気(下肢閉塞性動脈硬化症)が挙げられます。

足の動脈の動脈硬化が進行し、血管が狭くなったり詰まった結果、足の先に流れる血流が不足し、それによって足の冷え、しびれや痛みを伴い休みながらでないと長い距離を歩けない(間欠性跛行)が起きます。 高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎症の患者さんで足の症状(長い距離が歩けない、足のしびれ、足の冷え、足指の色の変化、足指の傷など)があり、ABI(Ankle-brachial index:血圧脈波検査)という手足の血圧を測る検査で0.9以下であれば下肢閉塞性動脈硬化症の可能性が高いと考えられます。

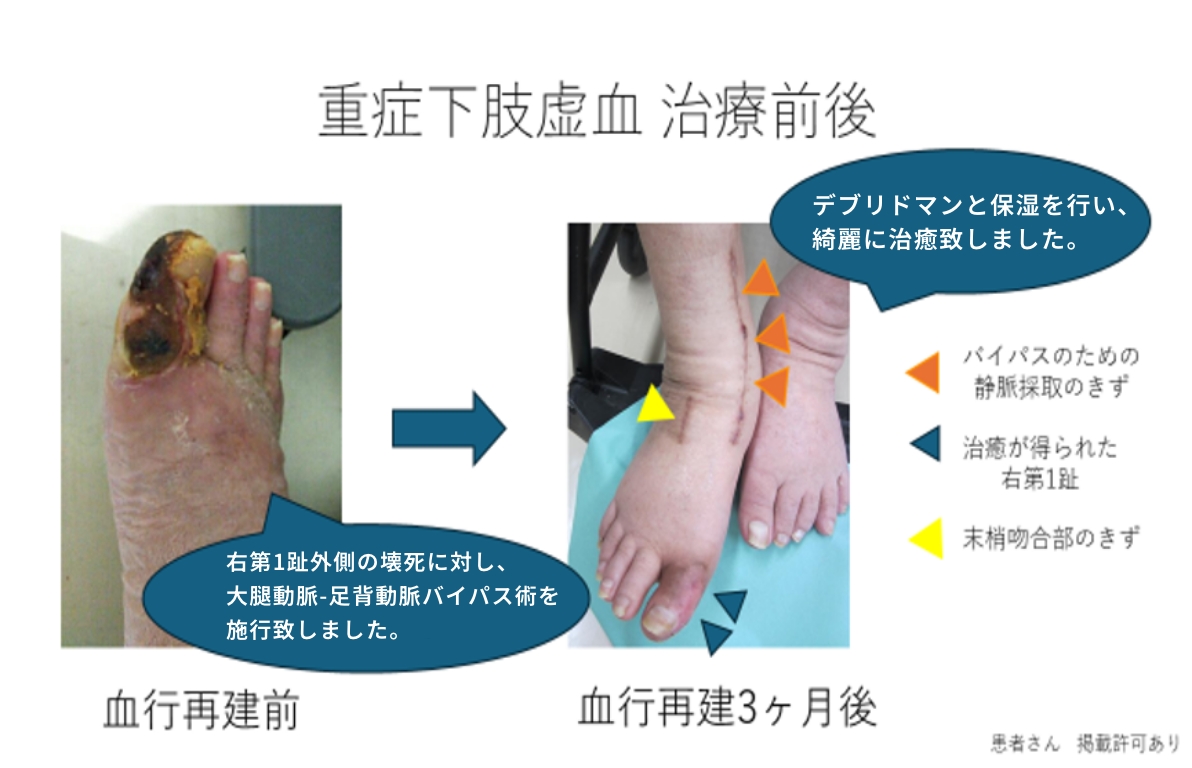

とりわけ糖尿病や腎不全末期の患者さんでは、足指の傷や腐ってしまう(壊疽)を生じる場合があり、最悪足や足指の切断に至る結果となり著しく日常生活が損なわれます。

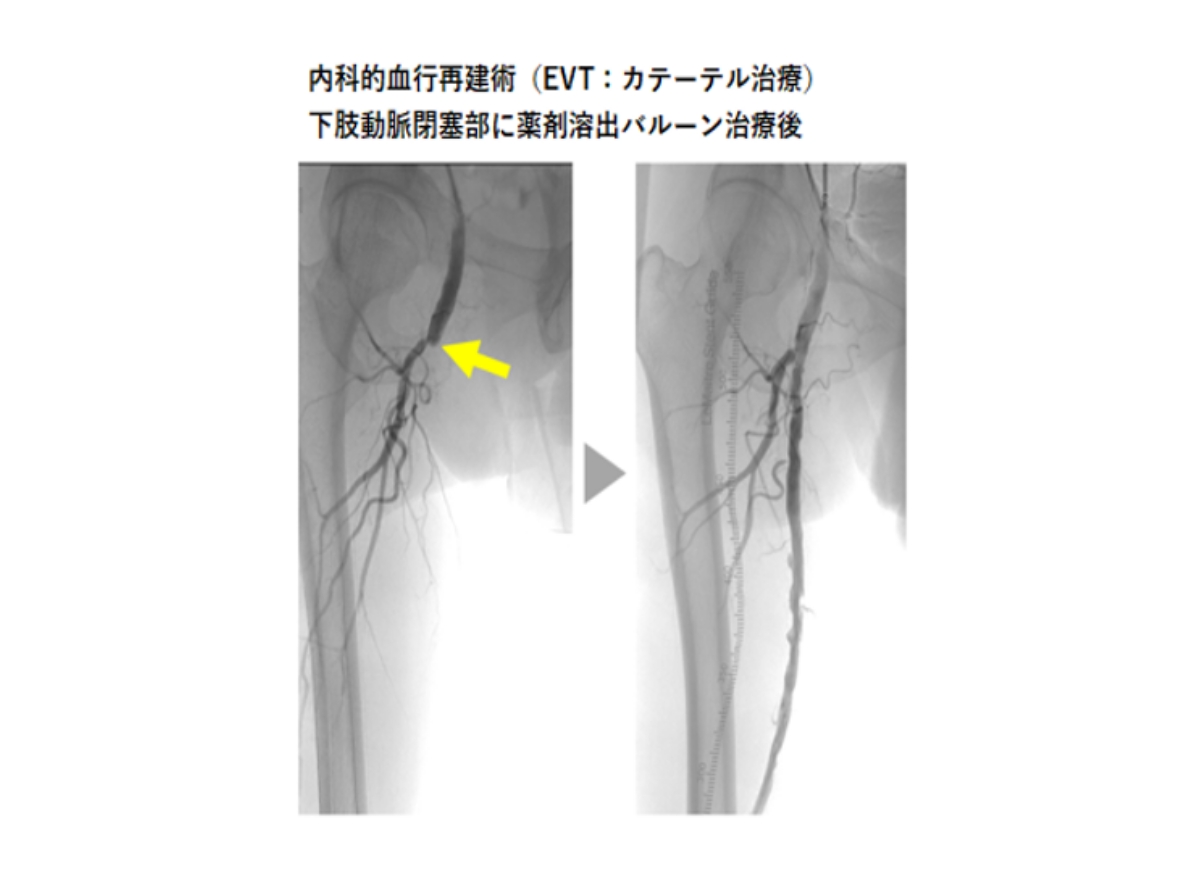

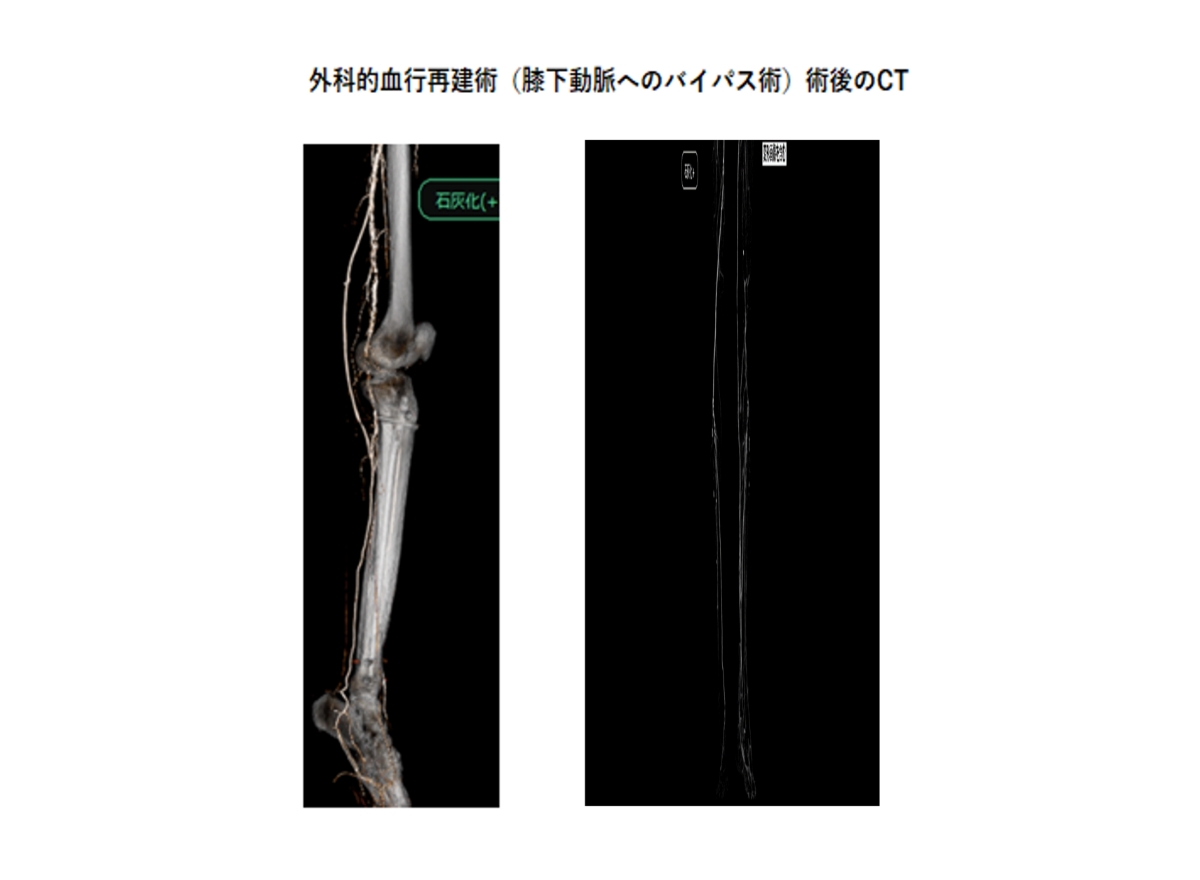

長い距離が歩けない(間欠性跛行)では、まず薬物や運動での治療を行い改善なければ下肢のカテーテル治療や血管バイパス術を検討しますが、足指の傷や足指の壊疽など重症であれば、複数の科で相談して治療方針を決定します。

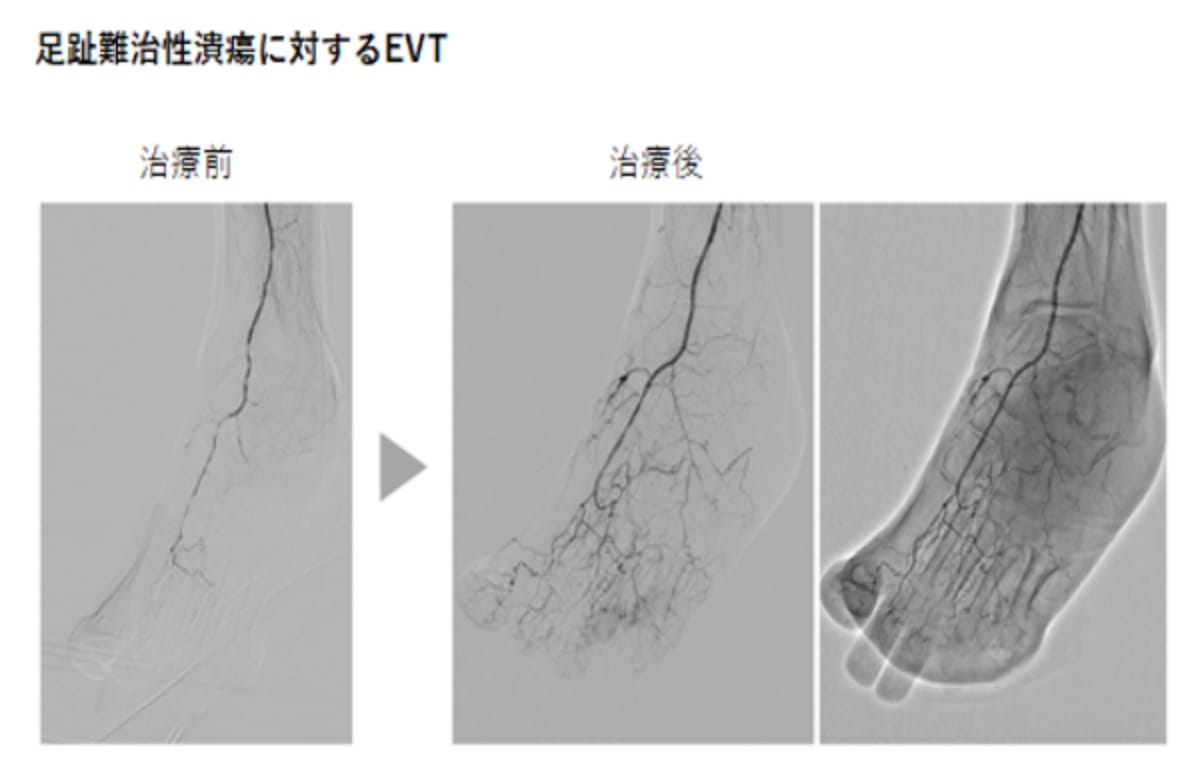

とりわけ治療に難渋するのが皮膚病変を伴う足の閉塞性動脈硬化症となります。

治りにくい傷(潰瘍)の原因と種類には様々な病気があります。具体的には動脈性(虚血性)潰瘍、糖尿病性潰瘍、静脈性(うっ滞性)潰瘍、膠原病など免疫疾患による傷(潰瘍)など原因はさまざまです。当院ではまず治りにくい傷(難治性潰瘍)の原因を調べ、診断を行います。原因の特定は治療方針決定や治療後の再発防止のために大変重要です。

なかでも足の動脈の血流障害が足の傷の原因である場合は、足の血流を良くするが必須となります。治療の遅れから足の切断に至る可能性もあり、できるだけ早く診断・治療を行うことが重要と思われ、重症の方では受診日当日に足の血管造影CTや血管超音波検査などの評価を行うよう心がけております。治療により血流が良くなれば、適切な傷の処置を行うことにより足の切断が回避できることがあります。内科的なカテーテル治療と外科的なバイパス術を必要とした例は2021年1月から2022年12月の期間にそれぞれ40例、14例でした。末梢血管センターでは、循環器内科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科、放射線科、腎臓内科、整形外科などの専門家が集まり、一人一人の患者さんに適した治療方針を決めていきます。足の傷が治らない、足の色が悪い、しびれるなど軽微な症状であってもお気軽にご相談いただければと思います。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤は放っておいても良い病気として認識されていることが多い病気です。確かに、同じ静脈の疾患である深部静脈血栓症とは違い、命に関わることはない良性病気です。しかし、下肢静脈瘤の重症度として、むくみやこむら返りなどの軽いものから、血液のよどみ(うっ滞)の影響で黒く変色したり傷(潰瘍)を生じるものまで幅広く、中にはすぐに圧迫療法や薬剤治療を必要とする方もいます。

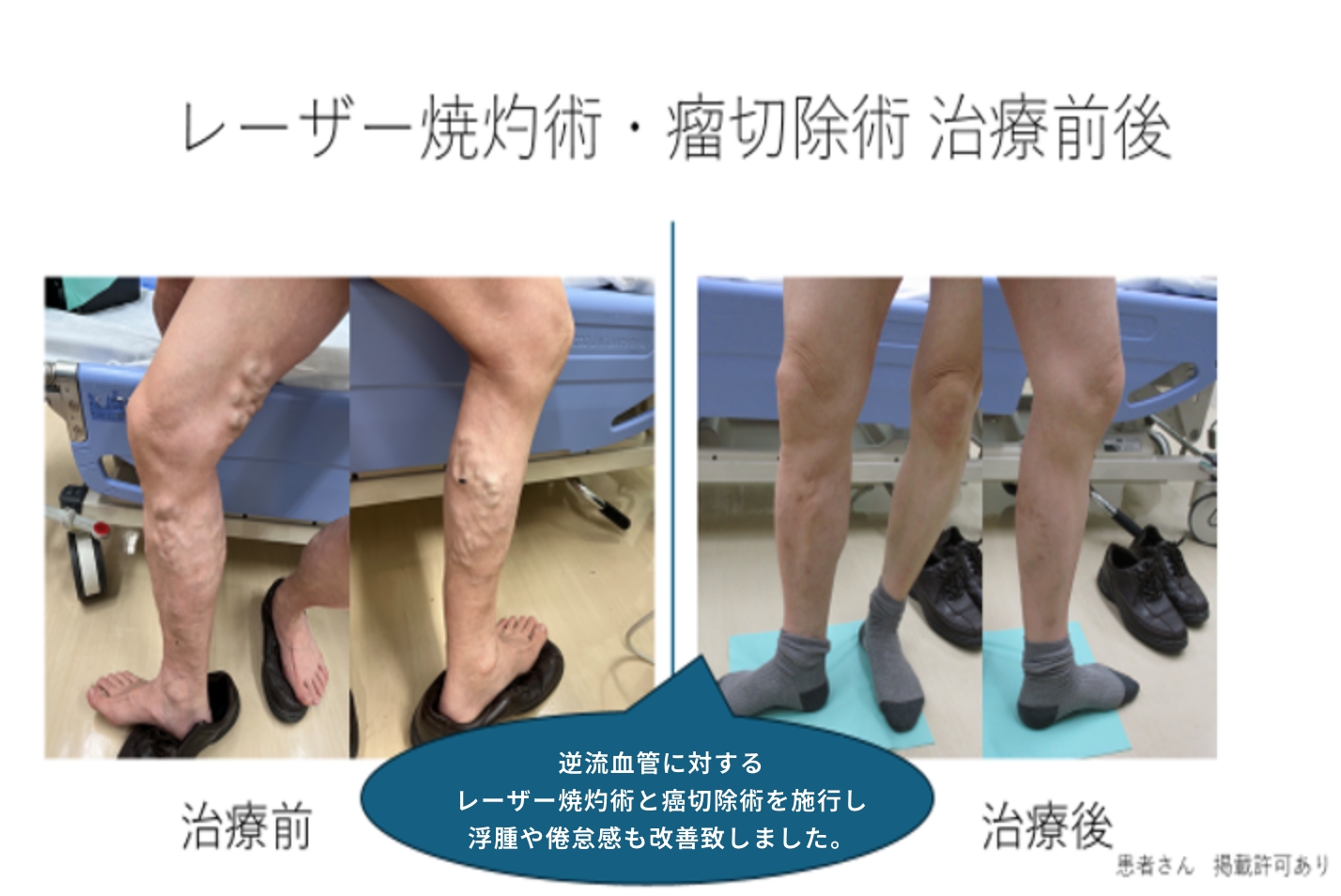

下肢静脈瘤に対する治療として、レーザーやラジオ波などを照射するファイバーを入れて機能が悪くなった血管を焼き閉塞させる血管内治療は、5年の再発率も5%未満と非常に優れた治療法です。血管内治療を主体とする手術であるため、傷はカテーテルを入れた部分と静脈瘤を切除した部分のみで、いずれも1〜2mm程度です。 美容的な側面も大きい下肢静脈瘤の治療において、血管内治療は現在の標準的な治療となっており、当院でも開始致しました。また、2019年から保険で認められたシアノアクリレート(グルー)による血管をふさぐ手術も治療の選択肢の1つとして導入しております。

外来では超音波検査をその場で行い、静脈の働きが悪くないか(静脈瘤の診断かどうか)、その他の血管の病気がないかなど、併せて確認致します。その上で、手術の必要がない場合は、静脈の血液のよどみ(うっ滞)に対して適切な圧迫療法の指導を致します。

「静脈瘤と言われたけれど手術は怖い」という方や、「脚が腫れているけれどどうしたら良いか分からない」という患者さんに、最適な治療を提案してまいります。お困りの際はお気軽にご相談ください。