がん医療

センターの特長

がん医療について

がんに関すること

「地域がん診療連携拠点病院」とは?

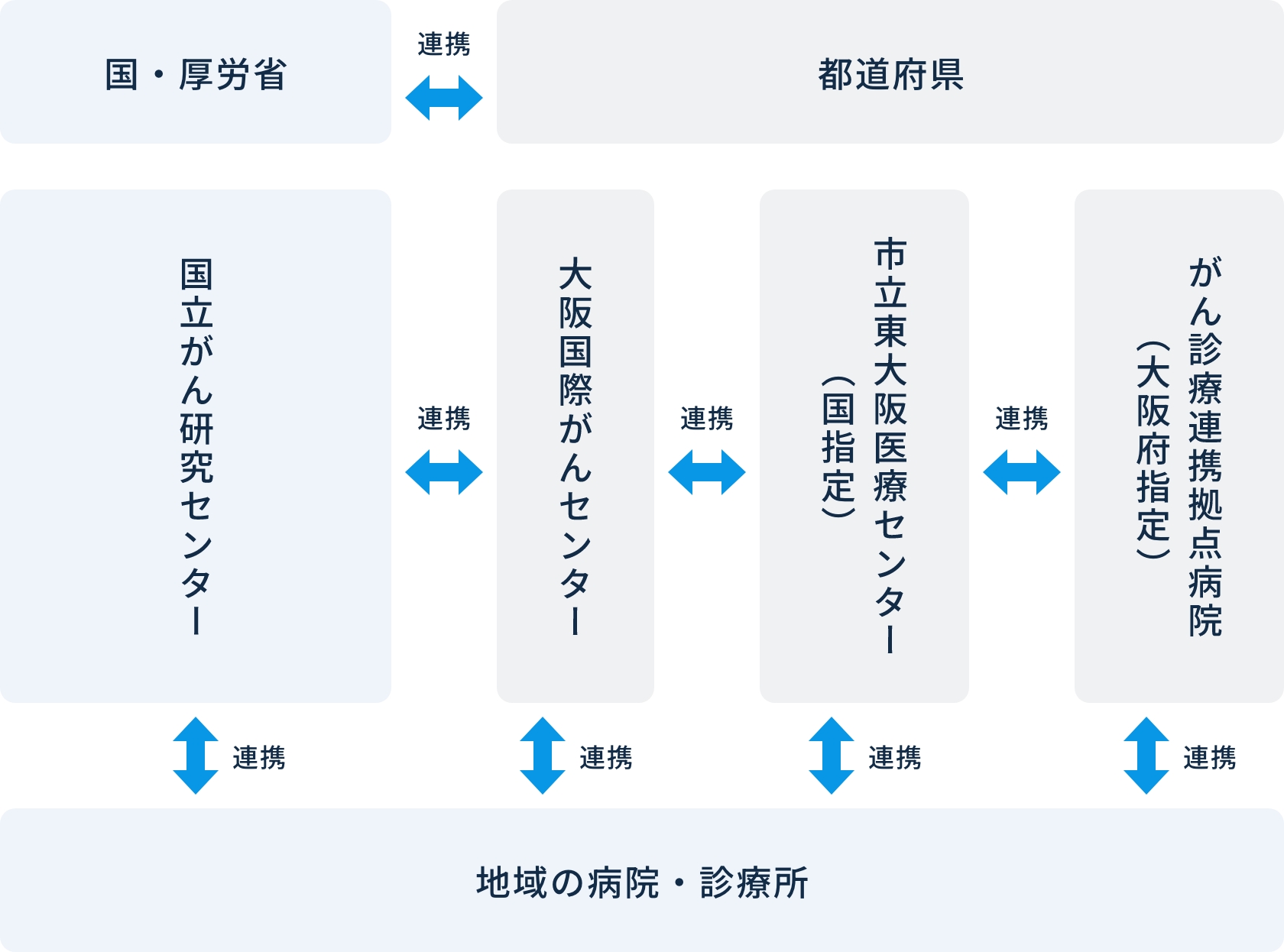

当院は、2003年8月より国(厚生労働省)から「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けています(2009年、2014年、2019年、2023年更新)。

「地域がん診療連携拠点病院」とは、どこに住んでいる人でも日常の生活圏で質の高いがん医療を受けることができる体制を確保することを目的とする医療制度で、専門的がん医療を提供できる医療スタッフが配置されていることなど、一定の指定要件(「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」:2022年8月、厚生労働省発)を満たした地域のがん診療の中核となる病院が指定されます。

2023年4月より更新認定を受けましたので、国および大阪府(大阪国際がんセンターなど)、さらに大阪府下のがん診療拠点病院および地域の病院・診療所と密に連携しながら、がん医療の充実に取り組んで参ります。

当院のがん診療の診療体制・取り組みは?

当院は「地域がん診療連携拠点病院」として、がんの種類と進行度に応じて、手術・放射線治療・薬物療法など専門的治療を組み合わせた集学的治療の提供に取り組んでいます。また当院は全36診療科を標榜した総合病院であり、循環器疾患、脳疾患、腎疾患、糖尿病など様々な合併症をお持ちのがん患者さんにも対応できるように、複数の診療科による横断的がん診療体制を整えています。

さらにがんに関連した身体的・精神的苦痛などには「緩和ケアチーム」が、がん患者さんやご家族の不安、お悩みなど相談事には「がん相談支援センター」が、地域の医療・介護施設との紹介・連携には「地域医療連携室」が関わり、いずれも医師に加え看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、医療ソウシャルワーカー(MSW)など多職種からなる「サポートチーム」でスムーズに対応できる体制を整えています。

すなわちがん患者さんにとって、質が高く、総合力のある最適ながん医療をご提供できるがん診療体制を構築しています。

なお、各診療科によるがん診療については、各診療科の紹介をご覧ください。

診療しているがんについて

当院で診療しているがんの種類や治療については、下記の表をご覧ください。

専門とするがん診療状況

| 成人(15歳以上) | 専門◎/対応可◯/他施設へ紹介△ | 担当診療科 (複数記載可) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診断 | 初発例への治療 | 再発例への 治療 |

||||

| 手術 | 放射線 | 薬物療法 | ||||

| 脳腫瘍 (リンパ腫以外) |

◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 脳外科 |

| 脳腫瘍 (リンパ腫) |

◯ | ◯ | △ | △ | △ | 脳外科 血液内科 |

| 脊髄腫瘍 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 脳外科 |

| 鼻腔・副鼻腔がん | ◯ | △ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 口腔がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 口腔外科 |

| 咽頭がん(上・中・下) | ◯ | △ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 喉頭がん | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 唾液腺がん | ◯ | △ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 外耳道がん | ◯ | △ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 頭頚部肉腫 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 甲状腺がん | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 耳鼻科 |

| 乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 乳腺外科 |

| 気管がん | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 呼吸器外科 |

| 肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 呼吸器外科 |

| 縦隔腫瘍(胸腺がん、胸腺腫) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 呼吸器外科 |

| 縦隔胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 呼吸器外科 泌尿器科 |

| 縦隔腫瘍(それ以外の腫瘍) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 呼吸器外科 |

| 中皮腫(胸膜) | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 呼吸器外科 |

| 中皮腫(腹膜) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 消化器内科 |

| 食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 胃がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 小腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 大腸がん(結腸・直腸) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 肛門・肛門菅がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 消化管間質性腫瘍(GIST) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 消化管の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC) |

◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 肝臓がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| 胆のう・胆菅がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| すい臓がん(NET/NEC以外) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 消化器外科 消化器内科 |

| すい臓の神経内分泌腫瘍 (NET/NEC) |

◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 消化器内科 |

| 腹膜偽粘液腫 (他のがんの腹膜播種を除く) |

◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 消化器内科 |

| デスモイド腫瘍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 消化器内科 |

| 後腹膜肉腫 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 消化器内科 泌尿器科 |

| 腎がん | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍 (頭頸部以外) |

◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 副腎皮質がん | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 腎盂尿管がん・膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 精巣腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 泌尿器科 |

| 子宮頸がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 子宮体がん(上皮性) | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 子宮肉腫 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 卵巣がん、卵管がん、腹膜がん (上皮性) |

◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 卵巣胚細胞腫瘍 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 外陰がん | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 婦人科 |

| 皮膚の悪性黒色腫 | ◯ | △ | △ | △ | △ | 皮膚科 |

| 皮膚がん(悪性黒色腫以外) | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 皮膚科 |

| 悪性リンパ腫 | ◎ | △ | △ | △ | △ | 血液内科 |

| 急性白血病 (骨髄性、リンパ性) |

◎ | △ | △ | △ | △ | 血液内科 |

| 慢性白血病 (骨髄性、リンパ性) |

◎ | △ | △ | △ | △ | 血液内科 |

| 多発性骨髄腫 | ◎ | △ | △ | △ | △ | 血液内科 |

| 原発不明がん | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 消化器外科 呼吸器外科 |

がん外来化学療法について

がん薬物療法は入院して受けて頂くことが一般的でしたが、医学の進歩により、外来通院で安全にがん薬物療法を提供できるようになってきました。入院により大切な時間が拘束されないことは、とても大きな進歩です。

がん薬物療法は年々進歩し、同時に複雑化しております。

従来からの殺細胞性抗癌剤に加え、がん細胞に選択的に作用する多種多様な分子標的薬が続々と開発されています。さらに免疫チェックポイント阻害剤の登場により、一部の患者さんにおいては常識を覆すような劇的な治療効果を得て、長期生存・治癒を経験する時代になって参りました。

また、遺伝子パネル検査にも積極的に取り組んでおり、患者さん個々の「がん」が発生した原因となった遺伝子変異を明らかにすることで、最適な薬剤を選択できるように努めております。

外来化学療法室では、がん専門薬剤師を専従者として配置し、多職種で連携して、様々ながん種に対して多様ながん薬物療法を安全に施行しており、2022年度の1年間で4458名のがん患者さんに利用して頂きました。

診療受診の流れ

地域医療連携室を介してのご予約となりますので「地域医療関係者の方へ」や「患者さんの紹介手順について」などを参照ください。

がん相談の窓口「がん相談支援センター」について

がん相談支援センターでは、国立がん研究センターの研修を修了した医療従事者が常駐し、がんに関するあらゆる疑問や悩みごとに対して、各専門スタッフと協力しながら、がん患者さんやご家族にとってより良い方法を一緒に考えていきます。

直接主治医に聞きにくい点や主治医の話で理解できなかった点、セカンドオピニオンの申し込みなどもお聞きします。

その他、就労支援や、AYA世代のがん患者の支援、妊孕性の支援(※)、アピアランス支援、患者会への支援なども行っていますので、是非「がん相談支援センター」を参照しご利用ください。

- 妊孕性温存について

妊孕性とは「妊娠するための力」のことをいい、女性にも男性にも関わることです。

妊娠するためには、卵子と精子が必要となり、卵巣、子宮、精巣などが重要な役割を果たしています。

がんの治療では、一見妊娠と関係ないような臓器にがんができた場合でも、生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力が弱まったり、失われたりすることがあります。

将来子どもをもつことについて、がんの治療前に考えてみることが大切です。詳しくは、がん相談支援センターの妊孕性温存のページをご覧ください。

当院では、がん患者会「たんぽぽ」を毎月1回開催しています。

(第2水曜 14:00〜15:00)

会場は当院会議室とZOOMオンラインとのハイブリッドでの参加が可能です。

参加申し込みなどは、がん相談支援センターに問い合わせください。

サポートチームについて

緩和ケアについて

がん診療連携拠点病院ではがん診療に関わる医師は、緩和ケアの基本的な知識を習得するため、厚労省から指定されている「緩和ケア研修」の受講が義務付けられています。

当院の研修修了医師の一覧は以下のPDFを参照ください。

がん看護外来について

当院に通院・入院している患者さんやご家族の不安や困りごとなどに対して、解決の糸口が見つけられるよう専門の看護師が一緒に考え支援を行います。

こんな悩みや困りごとがあった時は、ご相談下さい

- どんな治療を選択したら良いかわからない

- 治療の副作用で日常生活に支障がある

- 痛みや辛い症状で困っている

- つらい気持ちを聞いて欲しい

- これからの治療や療養について悩んでいる

- 入院や治療の費用を心配している

- 先生の話を一緒に聞いて欲しい

- 緩和ケアについて知りたい

| 予約方法 | ご希望の方は主治医もしくは看護師にお伝え下さい。 | |

|---|---|---|

| 日時・場所 | 対象者 | 当院に入院・通院中のがん患者さん |

| 時間 | 平日9:30~16:00 完全予約制 |

|

| 場所 | 各科外来診察室 | |

| 費用 | 医療保険の適応 1割負担200円/回 3割負担600円/回 |

|

| 担当 | がん看護専門看護師、がん看護に関わる認定看護師 | |

がんリハビリテーション

診療科・部門案内の「リハビリテーション科」を参照ください

栄養サポート

診療科・部門案内の「栄養管理科」を参照ください

口腔ケアについて

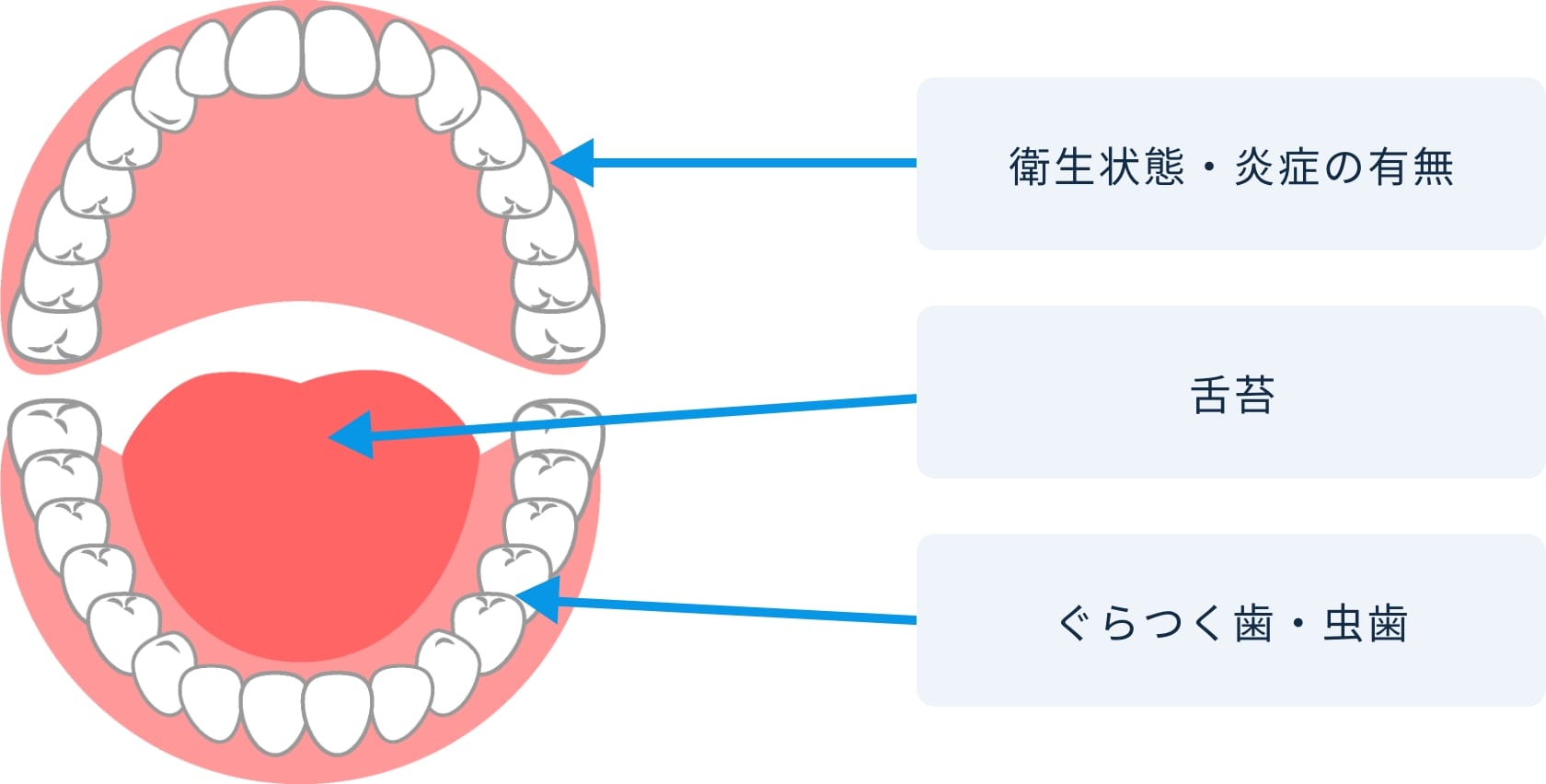

お口のなかにはおよそ700種以上の様々な細菌が存在し、一部は虫歯や歯周病の原因になるのみでなく、免疫低下時などには口腔内の感染のみでなく、肺炎や身体他部の感染の原因になることもあります。また口腔内のトラブルにより栄養摂取(食事)に支障をきたすこともあります。様々ながん治療の際には、お口の衛生状態など口腔環境を良好に保つことががん治療の効果的な遂行にもつながります。

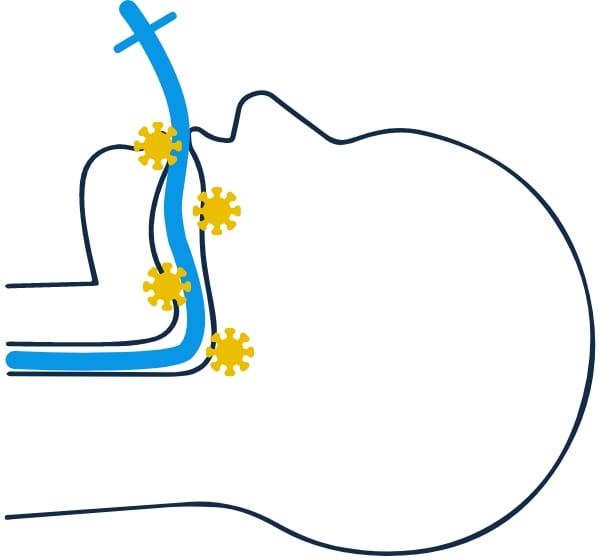

全身麻酔下の手術では、気管内挿管に伴い(右図)、口腔細菌の気道内迷入により術後肺炎をおこしたり、口腔細菌による感染がおこることがあります。

術前より口腔内の衛生状態を良くしておくことで、手術後の肺炎のリスクや感染などのリスクを減少させることが報告されています。

化学療法や頭頸部の放射線治療に際しては、口内炎やその他の口腔感染症がおこる可能性があり、お口のなかを清潔に保っておくことで副作用の軽減がはかれます。

また副作用として、口腔乾燥症、味覚障害などが生じることがあります。

とくに、頭頸部の放射線治療においては、高い頻度で口内炎がおこります。

また顎骨への放射線治療後には抜歯は禁忌となりますので、抜歯すべき歯は事前に抜歯しておくことも必要です。

歯科では、このようながん治療に際して、がん治療を行う診療科と連携しながら、口内の管理を行います。これを周術期口腔機能管理といいます(下図)。

まず口腔内の診査を行い、歯石や歯垢を除去するクリーニングのほか、セルフケアについての指導などを行います。

手術時に脱落する恐れのある歯については、固定や抜歯、またマウスピースの作製などを行います。

治療スケジュールを考慮して、応急的にう歯治療や義歯調整なども行います。

また、口内炎などの発現時には含嗽剤やその他の投薬などをします。

口腔衛生状態を良い状態に保つためには、日々の自身での口腔ケアが重要です。

ブラッシング指導のほか、その他の補助用具などの使用方法など歯科衛生士による清掃指導も行います。

当院歯科においても、上記のような周術期口腔機能管理を行っています。

治療内容によっては、かかりつけ歯科との連携も行います。

歯科を受診いただく際には、がん治療を行う診療科よりの口腔管理についてのご依頼が保険上の取り決めで必要となっていますので、担当医とご相談ください。

AYA世代支援チーム

15歳以上40歳未満の思春期・若年成人をAYA(Adolescent and Young Adult)世代と呼びます。

一般的に、がんとその治療は、学業や就労、家事・育児・介護、家族・恋人・友人との人間関係など、その人の日常生活やライフプランに影響を与えるため、早急な対応が必要な場合もあります。

また、晩期合併症、妊孕性の問題、就労の問題など、発達段階とともに変化するニーズについては長期的視点に立って継続的に対応していく必要があります。

しかし、AYA世代のがんは、患者さんの数が少ないだけでなく、病気が多様なため、さまざまな専門診療科に患者さんが分散しており、個別のニーズに対応していくためには、多職種、多領域の専門家の連携が必要となります。

そこで当院では、AYA支援チームを立ち上げました。チームの構成メンバーは、がん治療医、緩和ケア医、放射線治療医、がん分野の認定看護師、薬剤師、理学療法士、ソーシャルワーカーなどの多職種に渡ります。

チームの活動として、定期的にカンファレンスを行い、様々な問題に対して、情報共有や解決策などを多職種で話し合って、AYA世代の患者さんのニーズに対応していきます。また、必要に応じて、院内だけでなく、院外にある支援機関とも連携していきます。

地域医療連携

がん地域連携クリニカルパス(がん地域連携パス)について

当院(がん診療連携拠点病院)で「がんの急性期治療」を行い、治療後の経過観察や経口抗がん剤投与などを地域の医療機関やかかりつけ医と連携を図り共同で診療を行う体制が推進されています。

その際に診療計画書等を用いて、当院主治医、地域の主治医そして患者さんの3者が診療情報を共有する必要があり、その計画書をクリニカルパスと言います。

当院でも乳がんや消化器がんを中心に、がん地域連携パスを用いて診療が行われています。詳細は、「がん地域連携パス」を参照ください。

がん医療連携

当院は大阪府より「地域医療支援病院」の承認をうけ、地域の医療機関やかかりつけ医との医療連携や共同診療を推進しています。がん医療連携も同様の診療体制を行っています。

一部のがんではがん地域連携パスを利用して、医療連携を行っています(前述)。

在宅医療についても、必要に応じて適切な訪問医療や訪問介護を受けて頂けるように、連携施設に連携させていただいています。

当院ではがん診療を行っていない稀少がん(例:血液がん、肉腫、小児がんなど)や、より高度な治療が必要ながんについては、さらに専門的な高度専門施設(大阪国際がんセンター、大阪母子保健センター、大阪市立総合医療センター、大阪重粒子線センター、大阪大学医学部付属病院、大阪公立大学医学部付属病院など)へ紹介するなど連携を行っています。

その他がんに関わる情報

臨床研究について

がん診療のさらなる成績向上のために、新たながん研究についても取り組んでいます。新しく開発された薬剤・検査法・治療法などが、安全性に問題ないか、有効性があるのかを明らかにするため、患者さんに協力を頂いて行う研究です。

現在、当院行われている臨床研究は、「がんに関する臨床研究」を参照ください。

臨床研究に参加するかは患者さんの自由意志により決められるもので、参加しなくても不利益を被ることはありません。なお参加いただける場合には、その同意書を頂くことになっています。また参加されたのちでも、その撤回も可能です。

がん検診

当院では、「人間ドック」を行っています。がん疾患のみならず、心臓・脳・糖尿病・消化器疾患などの早期発見にも有用です。

詳しくは、各種検診「人間ドック・PET-CT検診のご案内」を参照ください。

各診療科のがん診療取り組み

啓発普及、情報提供等について

がんの

- 1次予防(がんの罹患者を減らす)

- 2次予防(がんを早期に発見して、がん死亡者を減らす)

の取り組みとして、一般市民向けの市民公開講座(最近はJCOMチャンネル東大阪「虹色ねっと わーく」によるテレビ放送)や、子供(学生)を対象として当院医師や医療従事者が学校に赴き、がん教育の授業を行っています。